Au lendemain d’une grève très fortement suivie dans l’Éducation nationale, le site «Faire face» propose un retour sur deux notes de lectures antérieures, traitant de ce sujet et consacrées aux publications de François Dubet et Najat Vallaud-Belkacem, d’une part, de Yannick Trigance d’autre part.

J’y ajoute quelques considérations sur les questions de financement, en rappelant qu’elles avaient été esquissées il y a plus de vingt ans par le rapport Thélot (2004).

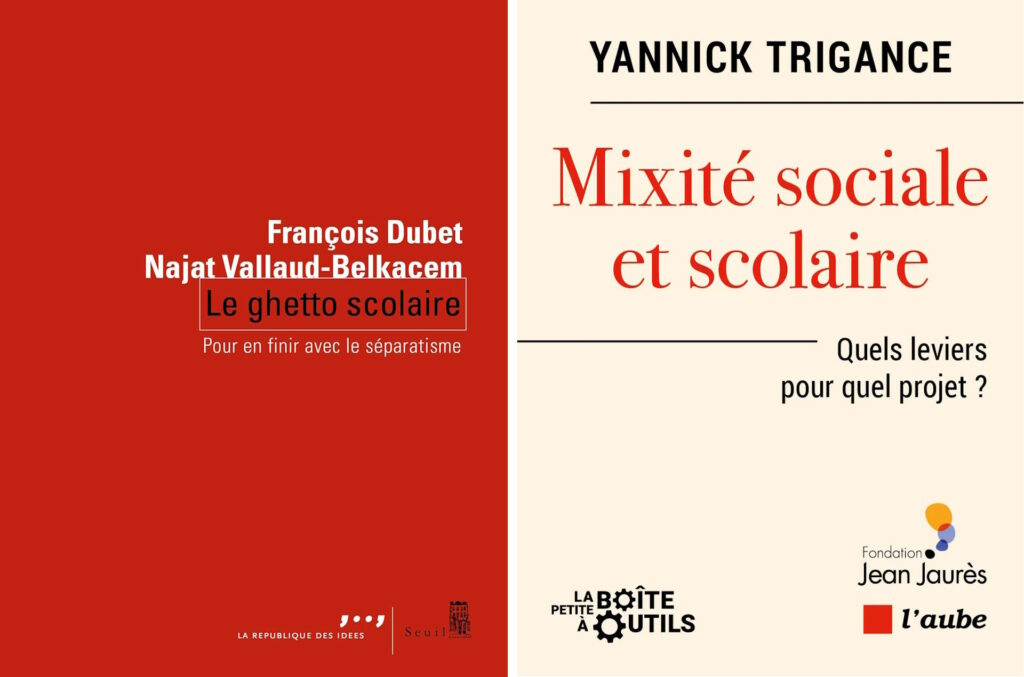

En mars puis août 2024 paraissaient deux publications consacrées à la thématique de la mixité sociale et scolaire: l’une, au Seuil (collection «La république des idées») du sociologue François Dubet et de l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem; l’autre de Yannick Trigance, secrétaire nationale à l’éducation du Parti socialiste (et lui-même ancien directeur d’école en Seine–Saint-Denis), à la fondation Jean-Jaurès et aux Éditions de l’aube.

J’en avait rendu compte dans deux numéros du bimestriel L’ours. J’ai repris ces deux recensions sur mon blog Faire faceen intégrant quelques hyperliens. On retrouvera la première ici: https://faireface.ovh/archives/category/education-formation/ et la seconde là: https://faireface.ovh/archives/mixite-sociale-et-scolaire-un-choix-de-societe/.

Ces deux publications sont complémentaires. Dans les deux cas — outre la question du contrôle des obligations, à redéfinir plus concrètement, de l’enseignement privé sous contrat —, j’ai rappelé que la question du financement pouvait intégrer la question des «publics accueillis» (ce qui renvoie notamment à la question des indices de position sociale ou IPS) et qu’une piste toujours intéressante (et, de mon point de vue, praticable) restait le système des «trois corbeilles» du rapport Thelot de 2004.

Pour la réussite de tous les élèves: rapport de la Commission du débat national sur l’avenir de l’École présidée par Claude Thélot (2004), p. 101 (chapitre II-4, «Favoriser la mixité sociale sur tout le territoire»).

«Pour promouvoir la diversification maîtrisée des établissements et donner plus de souplesse à leur fonctionnement, la Commission propose de définir la dotation horaire globale de chaque établissement à partir de trois « corbeilles » :

¤ une dotation identique pour tous permettant d’assurer les enseignements communs;

¤ 8 % à 10 % de la dotation horaire globale laissés à son libre usage contractualisé;

¤ une dotation supplémentaire (qui pourrait aller de 0 % à 25 % de la dotation horaire globale) dévolue sur critères spécifiques, de manière à promouvoir la mixité sociale et le soutien des élèves les plus défavorisés.»

Aux nostalgiques qui rêveraient d’un retour à la situation d’avant 1959 (loi Debré), il faut rappeler le principe de réalité — quelque désagréable qu’elle soit: depuis 1984, le Grand service public unifié et laïque de l’Éducation nationale est bel et bien enterré. Au reste, même s’il reste à 95% catholique (et même si l’Église tient absolument à défendre la mission évangélique, fût-ce en tolérant des dérives rétrogrades et conservatrices aujourd’hui documentées), la question n’a pas été réabordée au travers du principe de laïcité (malgré que j’en aie), mais, concomitamment, au prisme du séparatisme social-scolaire et de la publication des IPS (à laquelle le ministère de l’Éducation nationale a été juridiquement contraint).

Avant comme après 1984, la question reste certes celle de l’usage efficient de l’argent public (actuellement, c’est le «ruissellement éducatif à l’envers»), mais on mesure, à la lecture de ces deux ouvrages, combien la résolution de la question du séparatisme social-scolaire apparaît à la fois complexe et multiforme.

Cet article est la reprise de l’infolettre diffusée par Kessel complétée par quelques éléments complémentaires (notamment les extraits du rapport Thélot de 2004).