Télécharger l’article (PDF, 2 p. 568 ko)

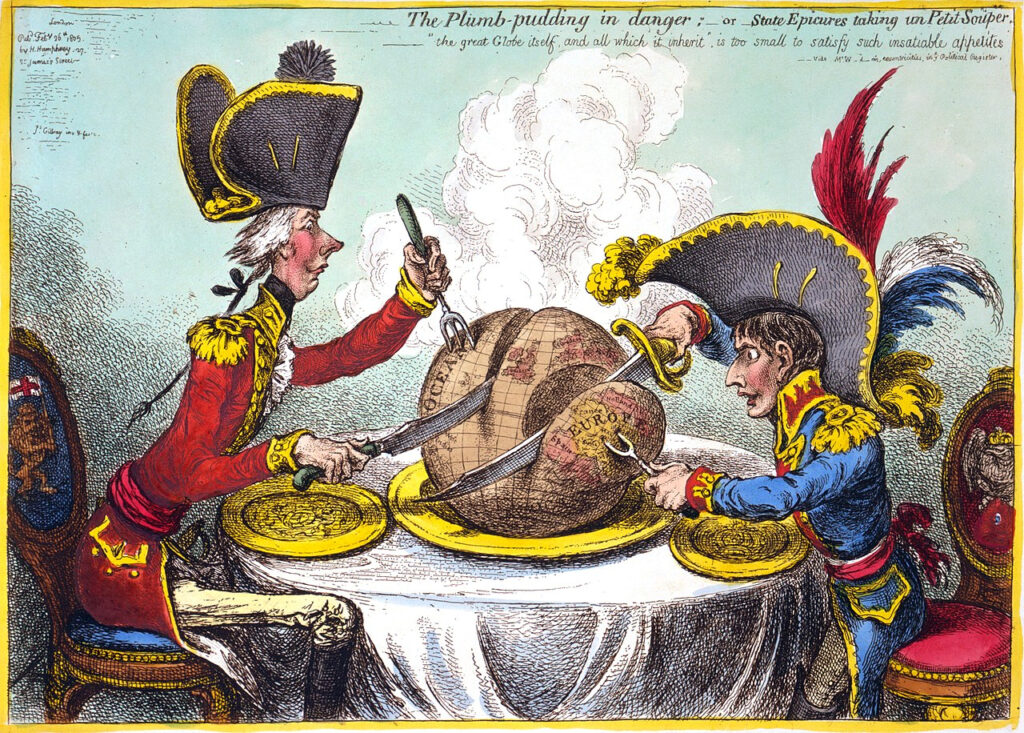

Les deux grands prédateurs que sont Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska sur l’Ukraine, à la manière dont un caricaturiste britannique de 1805 imaginait William Pitt (Premier ministre anglais) et Napoléon Ier se partageant le monde.

Plus immédiatement, les USA et la Russie entendent passer par-dessus les Ukrainiens… et l’Europe. Et si cette dernière se réveillait ?

La rencontre Trump-Poutine en Alaska fait penser à ces congrès du XIXe siècle où les grandes puissances se découpaient le monde — et d’abord l’espace colonial —, sans autre souci que leur intérêt propre et le règlement de leurs divergences. La force prédatrice l’alpha et l’oméga des nouvelles relations internationales[1] dont on ne fait même plus semblant d’ignorer les règles.

Si Trump a évoqué — un temps — l’hypothèse d’un strapontin pour Zelenski, sa présence, dont Poutine ne voulait pas, a été écartée. La réunion qui doit avoir lieu avant en Europe avec Trump et Zelenski ne peut tromper personne. Les USA (focalisés par leur seul intérêt sur les régions à terres rares) et la Russie se considèrent comme un duopole apte à décider de l’avenir de l’Ukraine sans que quiconque ait réellement voix au chapitre : les Ukrainiens d’abord, les Européens ensuite (et réciproquement).

Il n’empêche : la violence brutale et la politique du fait accompli, assumées par Poutine et marque de fabrique de Trump II, convient tout à fait à Xi Jinping… et quelques autres. C’est évidemment lourd de danger(s). Jusqu’à la dernière période, le droit international — en dépit de ses transgressions régulières— et la retenue des superpuissances dans leurs rapports réciproques étaient un gage de (relative) sécurité. Que se passera-t-il si (ou quand) intervient (ou interviendrait) une rupture entre Trump et Poutine, ou si (ou quand) Xi Jinping, s’inscrivant dans la même logique, décide d’appliquer à Taïwan le traitement mis en œuvre par la Sainte Russie pour l’Ukraine ?

Concernée au premier chef par le conflit ukrainien, l’Europe, méprisée par les deux « co-négociateurs » de l’Alaska, est donc considérée par eux comme un paillasson. Dans un monde où la force est érigée en modèle, comme un prolongement du masculinisme promu par les dirigeants des États autoritaires ou illibéraux, les insuffisances européennes en matière de défense renforcent le mépris dans lequel est tenue l’Europe. Sur ce point, on voit d’ailleurs comment Donald Trump fait pression pour que les États européens accroissent leur effort de défense (ce qui est indubitablement nécessaire)… mais consacrent ces dépenses à l’acquisition de matériel américain.

Au-delà des urgences, il faut à l’Union européenne un effort considérable dans la durée. Quelles que soient ses limites (notamment l’insuffisance de la prise en compte des enjeux sociaux et écologiques), le rapport Draghi de 2024[2] offre une base de départ. Considérons aujourd’hui que l’Europe a besoin d’un investissement massif sur trois axes : adaptation dynamique à la transition climatique ; recherche et développement technologique (sujets sur lesquels l’Europe accuse un retard) ; défense. Sur ce point, elle doit aussi construire sa souveraineté industrielle.

L’union européenne apparaît encore comme le dernier et fragile rempart d’un l’État de droit déjà menacé de l’intérieur (Orban, Fico, Meloni, Le Pen et alii). La vision stratégique ne saurait être boutiquière, de court terme. Sauf à renforcer les populismes qui servent nolens volens (et réciproquement) d’« agents de l’étranger », elle doit s’inscrire dans des perspectives de justice sociale et d’équité.

La déploration n’est pas, surtout pas, une solution. Il s’agit bien de construire l’Europe puissance : en aurons-nous le courage… ou pas ? C’est toute la différence entre une volonté politique persistante, un projet collectif de long terme et le repli gestionnaire, voué à l’échec : toute politique au jour le jour est une politique à courte vue.

Luc Bentz,

12 août 2025

Télécharger l’article (PDF, 2 p. 568 ko)

[1] Voir « Retour dystopique vers 1984 ? » : https://tinyurl.com/Dyst1984.

[2] Voir sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Draghi.