Sans même revenir sur la Ire République (1792-1799) ou la IIe (1848-1851), sans même évoquer la parenthèse juridique de l’État français (1940-1944), la République a connu des continuité et des discontinuités depuis l’adoption des lois constitutionnelles de 1875 qui ont fondé la Ve République.

En ce 4 septembre, qui marque la déchéance du dernier régime monarchique que nous ayons connu, je vous propose une déambulation historico-juridique à laquelle m’a incité la récente réception d’un ouvrage sur les «oubliés de la IIIe République», avant une conclusion plutôt interrogative et actuelle. Pour prendre du recul, il n’est pas toujours mauvais d’emprunter des chemins de traverse dont les sinuosités rencontrent plusieurs champs…

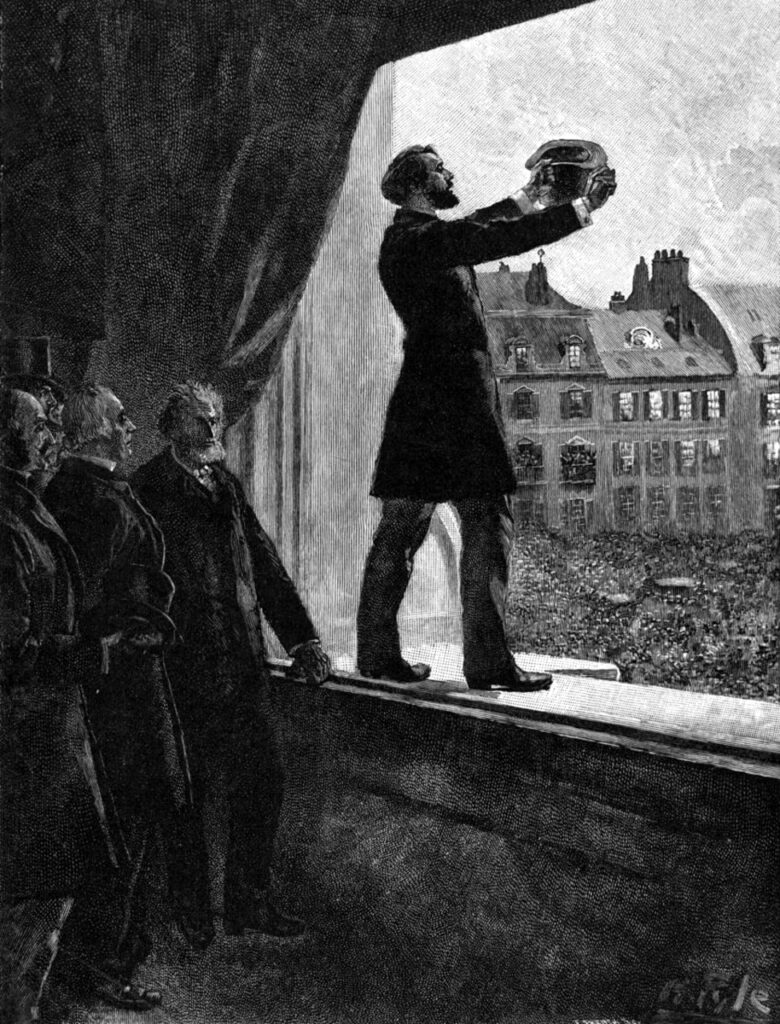

Le 4 septembre 1870 intervient la proclamation de la République (volée en 1830 après la chute des Bourbons, confisquée par le futur Napoléon III en 1851). «Dans l’après-midi du 4 septembre, le palais Bourbon, siège du Corps législatif, est envahi. Les députés républicains Léon Gambetta et Jules Favre annoncent la chute du régime et conduisent la foule jusqu’à l’hôtel de ville de Paris, où la Troisième République est proclamée, pendant que l’impératrice s’enfuit et quitte le palais des Tuileries», rappelle Wikipédia. Les deux fois, c’est Gambetta qui proclame la République: au Corps législatif d’abord, puis du balcon de l’hôtel de ville. C’est bien l’anniversaire de la République que ce Quatre-Septembre 1870.

Les Première et Seconde République sont enchâssées dans l’histoire entre des régimes monarchiques : l’Ancien Régime, le Consulat et l’Empire, pour l’une; pour l’autre, la chute de Louis-Philippe en 1848 et, en reprenant la formulation de Marx, «le 18 brumaire de Louis Bonaparte»).

La Troisième République n’aura connu qu’une interruption, entre 1940 et 1944, déclarée nulle et non advenue juridiquement par l’ordonnance du 9 août 1944 «relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental». Cette continuité est d’ailleurs affirmée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a fait des «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» un élément du bloc de constitutionnalité. Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils renvoient à des textes antérieurs à 1946 (naissance de la IVe République), de nature non circonstancielle, adoptés sous un régime républicain et appliqués depuis leur adoption sans discontinuité (hors la parenthèse vichyste, du fait de l’ordonnance de 1944 précitée).

Cela renvoie donc explicitement à des textes adoptés sous les trois premières Républiques, mais essentiellement, en raison de sa durée, la IIIe, née en 1870, effondrée en 1940 mais légalement close en août 1946. Antérieure à la Constitution de 1946, les «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» sont mentionnés dans son préambule. Or, celui-ci étant intégré à la Constitution de 1958, la boucle est bouclée (ou presque).

La République, étymologiquement parlant, c’est «la chose publique» (la res publica de la Rome antique), autrement dit le bien commun, non pas comme élément particulier, dénombrable et tangible, mais comme entité. Par extension, il s’agit de l’intérêt général et de sa gestion, des affaires publiques.

C’est par La République qu’on intitule traditionnellement l’ouvrage de Platon consacré aux affaires de la Cité antique, même s’il s’agit d’un anachronisme, contrairement au De Republica de Cicéron, plus tardif de trois siècles, et qui traitait également de ce qu’on nommerait aujourd’hui «l’État». C’est encore ce sens qui est utilisé au XVIe siècle, sous Henri III, quand Jean Bodin publie en 1576 Les six livres de la République où s’on apport majeur est une doctrine de la souveraineté (au sens où l’on entend la souveraineté dans ou sur un État, la «puissance de donner ou casser la loi».

Le terme est progressivement employé pour désigner des régimes non monarchiques, mais qui peuvent être oligarchiques, comme les républiques italiennes de la Renaissance: ainsi la République britannique de Cromwell, qui était de fait la dictature du Lord protecteur qu’il était.

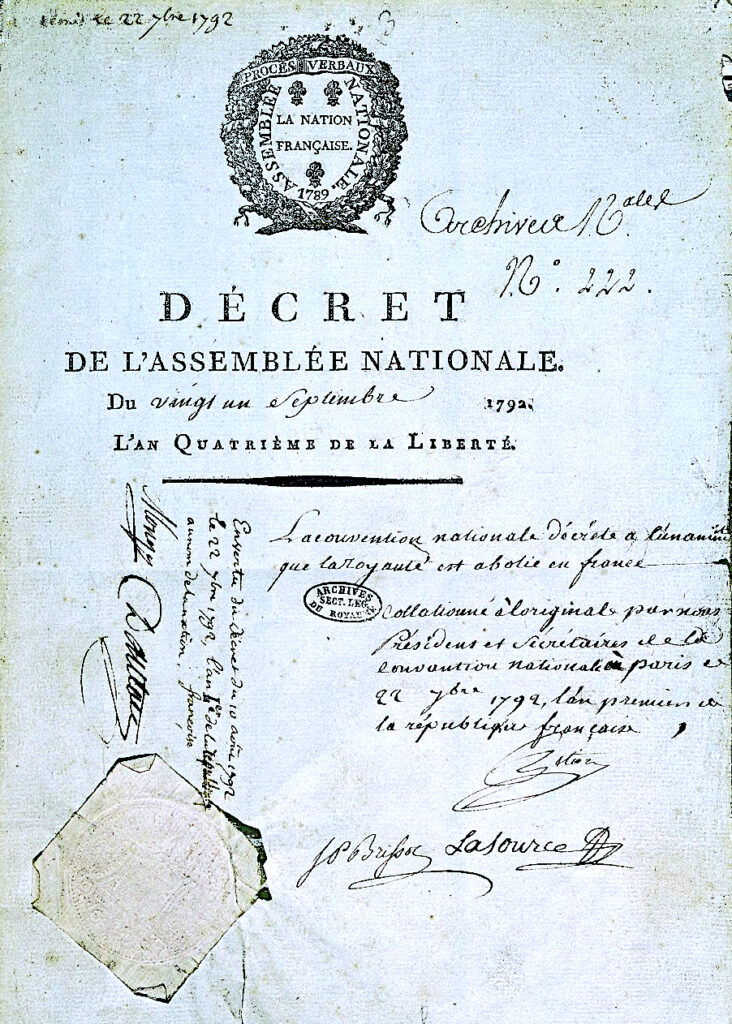

C’est avec la Révolution française, et singulièrement la Convention, que la République s’est vu désigner un régime ou, au moins formellement, le pouvoir procède de l’élection. Ce fut d’abord un état de fait: le décret (terme qui, à l’époque, désignait une mesure de caractère législatif, voire constitutionnel) de la Convention nationale qui abolissait la royauté en France ne proclamait pas la République; c’est, dès le lendemain, l’usage de dater les textes officiels de l’an I de la République qui a lié les deux. Depuis, la notion de République est indissolublement lié à la souveraineté nationale appartenant au peuple et déléguant, par voie directe ou indirecte, les pouvoirs législatifs et exécutifs à ses représentants.

Fermant «légalement» la parenthèse de l’État français (régime de Vichy), l’article premier de l’ordonnance du 9 août 1944 ne proclamait-il pas?

La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister.

Signe de cette évolution sémantique, le préambule de la Constitution de 1848 (IIe République) affirmait :

«La France s’est constituée en République. […] La République française est démocratique, une et indivisible..»

Et son article premier disposait que :

«La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français. – Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.»

La «Constitution de 1875» (IIIe République)est un ensemble de trois lois traitant exclusivement de l’organisation des pouvoirs publics et de leurs relation, texte que la majorité conservatrice de l’époque estimait «provisoire» en attendant, à la manière de Beckett, une restauration monarchique qui n’est pas plus arrivée que l’attendu Godot. Ni préambule, ni déclaration de principes. Avec quelques aménagements, ce «provisoire» dura soixante-cinq ans, record que n’a battu la Ve République qu’en 2023.

La Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République) précise en son article premier que :

«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.»

Son article 2 dispose que:

«Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.»

Les deux articles correspondants de la Constitution du 4 octobre 1958 reprennent à l’identique les formulations de 1946.

Si, d’un point de vue à la fois étymologique et historique, la notion de République a pu recevoir des acceptions différentes — dont rendent d’ailleurs compte les dictionnaires —, d’un point de vue juridique, explicitement depuis 1946, la République, en France, revêt une signification indissociable (entre autres éléments) de son caractère démocratique.

L’article 3 de la Constitution actuelle précise d’ailleurs que:

«La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.»

Avec des variations rédactionnelles, mais exactement les mêmes termes, la Constitution de 1946 exprimait déjà la même chose. Dans la vision politique des choses, tout au long du XIXe siècle, c’était bien cette identité entre République et démocratie qui fonda l’action des républicains.

Instituée en 1875, la IIIe République fut largement aux mains de ses adversaires qui ne l’acceptèrent que par leur division sur le choix du futur roi (légitimistes vs orléanistes), symbolisé par une opposition sur le drapeau (blanc fleurdelysé ou tricolore). Mais c’est à partir de 1879 (la démission du maréchal-président Mac Mahon et «la République des républicains), que, non sans débats, oppositions et contestations, les républicains purent, dans la durée, construire une œuvre dont les lois Ferry (1881-1882) sur l’École primaire publique constituent encore un symbole éminent.

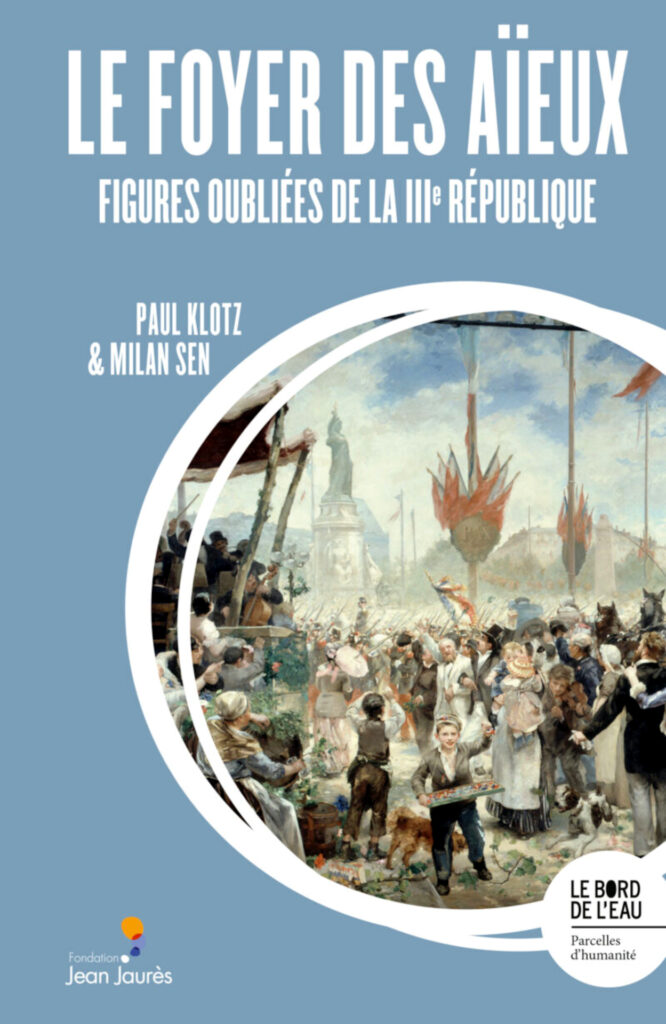

C’est l’occasion de signaler la parution récente de l’ouvrage de Paul Klotz et Milan Sen: Le foyer des aïeux. Figures oubliées de la IIIe République (éd. Le bord de l’eau, «parcelles d’humanité»/fondation Jean Jaurès).

Des oublié·es de la IIIe à la République sociale

J’aurai l’occasion d’y revenir ailleurs, mais, d’emblée, cette publication — qui emprunte son titre à une formule de Jaurès (le foyer est bien ici un âtre) —, offre l’intérêt de revenir sur quelques figures dont le nom survit sur des plaques de rue, mais dont le nom, les actions et l’œuvre restent largement méconnues aujourd’hui, masquées par d’autres références qui se sont imposées dans l’imaginaire collectif (Ferry, Clemenceau, Briand, Jaurès, Blum, Zay, etc.).

Ce sont essentiellement des hommes appartenant à l’arc républicain, des radicaux aux socialistes, ce qui s’explique aussi par le fait que les femmes, jusqu’en 1945, étaient dénuées de droits politiques. Mais une femme qui a navigué entre les milieux socialistes, communiste et libertaire y est présente : Madeleine Pelletier, «plusieurs siècles trop tôt», personnalité que mon ami Christian Séranot avait tenu à mentionner dans de récents articles, et notamment celui-ci : https://socialistes95200.wordpress.com/2025/07/02/etre-socialiste-en-2025/.

En guise de conclusion: Jaurès!

Dans une adresse électorale de 1906, Jean Jaurès écrivait ceci :

«J’ai servi fidèlement le socialisme et la République, qui sont inséparables : car sans la République, le socialisme est impuissant et, sans le socialisme, la République est vide. […] C’est par l’incessant effort vers la justice sociale que nous établirons enfin l’ordre vrai et profond dans la société inquiète et tourmentée.»

Comment ne pas partager sa volonté de «donner son sens plein à la République», loin des discours de haine et de division, du mirage des boucs émissaires qui brouille à dessein les enjeux réels de liberté, d’égalité et de fraternité dont la Constitution de 1848 — déjà — avait fait la devise républicaine? Comment ne pas s’inquiéter de voir un parti — si faible soit-il aujourd’hui — qui, se proclamant l’héritier d’un de Gaulle restaurateur de la République à la Libération, ayant choisi de se dénommer «Les Républicains», apparaît l’être de moins en moins et, au contraire, exprimer sa porosité croissante avec les thèses de l’extrême droite?

Nous mesurons les immenses difficulté du moment, les périls de l’avenir ; mais la flamme des luttes passées, ce «foyer des aïeux» de Jaurès, nous montre bien que si l’histoire n’avance pas de manière rectiligne, mécanique, les reculs d’un moment ne sont pas davantage définitifs.

Pour reprendre une formule qui a connu son heure de « gloire », la République, ce n’est pas moi : c’est nous, et c’est ensemble qu’il nous faut continuer à la construire, plus juste, plus apaisante et sécurisante, mais toujours émancipatrice.